私たち人間はもともと幸福を求める存在であり、これを達成するための自律的な営みを続ける能力「オートノミー」が備わっています。しかし何らかの原因でその能力が十分に発揮されなくなり、かつその状態が長く続くと心身の健康まで損なわれかねません。オートノミートレーニングは、 人それぞれが本来持つ「オートノミー」を活性化するために毎日の生活の中で実践できる「トレーニング」方法を探求し、その方法によって幸福感を高め、そして心身の健康増進をはかる心理療法です。

オートノミートレーニングは、個人にとって重要な問題、その背後にある大切な欲求、 その充足を妨げる要因を同定し、その解決策としての新たな認知や行動のあり方を 本人自身が見出す過程を支援し、自信と活力を活性化しようと試みます。その結果、 個人のある領域で高まった自律性はストレスを低減し、幸福感を高め、自律性と幸福 感との間で好循環が形成されて長期に維持される一方、この現象がその人の他の 様々な領域へと汎化してゆくと考えられます。そして生体のホメオスタシス(恒常性) 維持機能が強化され、健康的な行動の強化と相まって効果的な疾病予防が可能となると考えられます(下図、ただし“オートノミー”=自律性)。

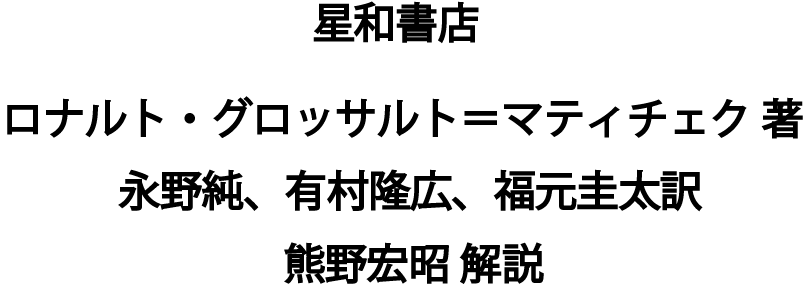

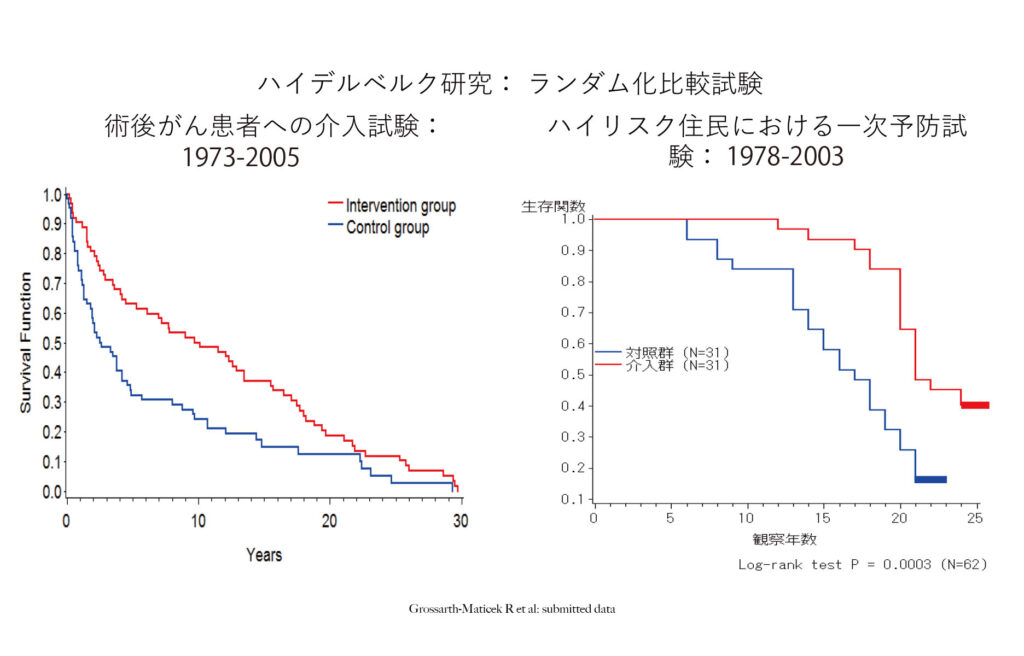

研究の多くは1970年代以降、30,000人以上のドイツ・ハイデルベルク市域住民に おいて展開されてきたコホート研究であることから、”ハイデルベルク前向き・介入研究”(以下、”ハイデルベルク研 究”と略)と総称されています。そして、行動特性への介入方法として開発された心理療法が”オートノミートレーニン グ”です>

グロッサルト=マティチェクによる一連の研究は、健康/疾病を決定する多要因相互作用において鍵となる行動パターンを見いだし、その行動パターンを改善させる心理療法を開発し、さらにこれらの妥当性を前向きコホート研究および介入研究によって証明した。

ドイツでの研究によりオートノミートレーニングの効果は既に実証されており、日本国内でも効果を測定し研究を進めています。2018年度には大学病院でのがん患者への介入、また企業における労働者への介入は2019年度に実施を予定しています。

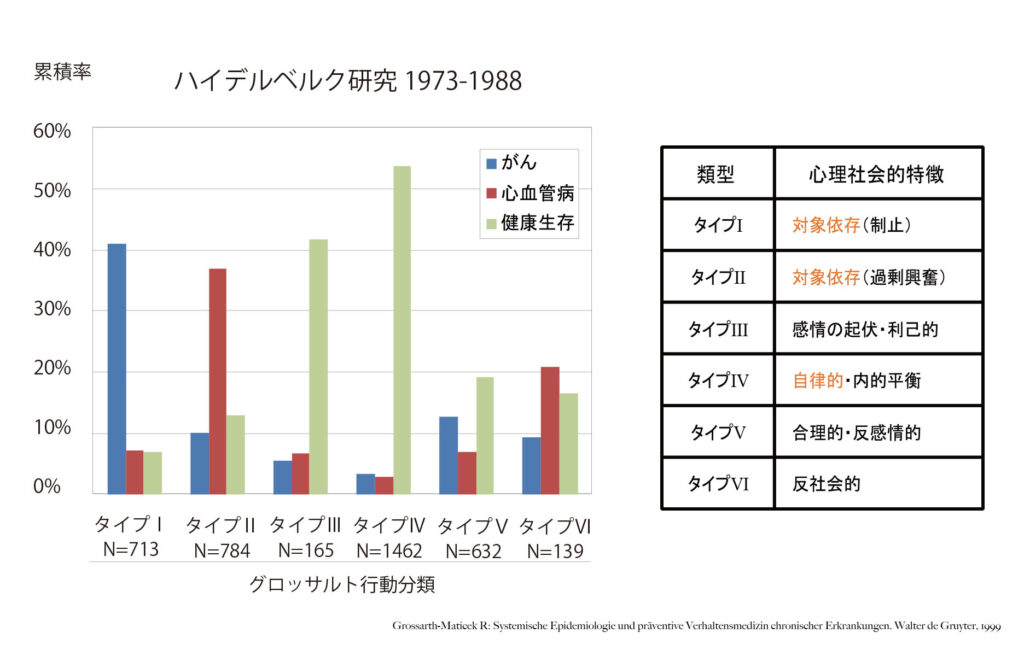

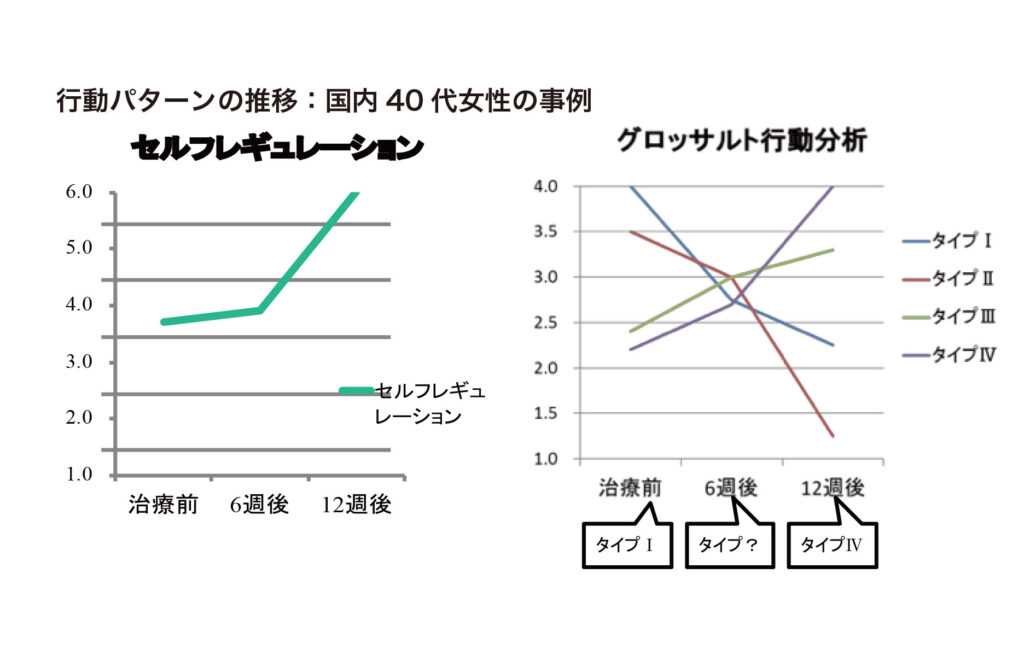

「オートノミートレーニング」は、「自律性」または「※セルフレギュレーション」という個人の行動特性を高めること、すなわち上手にストレスを克服し、大切な欲求を満たし、幸福感が得られるような新たな行動パターンの獲得を支援するトレーニングです。

※セルフレギュレーション self-regulationとは幸せに生きるための環境条件を自ら創り出すことのできる、あらゆる個人的な営み

オートノミートレーニングには様々な治療形態がありますが、最も基本的なものはクライアントとトレーナーとが1対1で行う「個人療法」です。一連のセッションは図のような5つのステップで進められます。

最初にトレーナーから治療の目的と概要が説明されます(ステップ1)。続くステップ2ではクライアントの問題は何か、幸福感への到達を阻む要因は何かをテーマとした対話が行われます。ステップ3ではトレーナーがその内容を分析し、問題とその成因に関する仮説をクライアントに呈示します。対話の中で仮説を変更・修正し、クライアントが納得するような分析を目指します。

次のステップ4では、問題解決のための新たな行動を探求します。クライアント自らとり得る解決策を考え、また必要に応じてトレーナーからも提案がなされます。両者の対話を経て、クライアントが納得する解決策「符合点」を目指します。最後にクライアント自身で対話を振り返り、符合点を再度確認して終了となります

日本でもドイツと同様の効果があるか改めて検証を行う必要があります。そこで2014年に任意団体「オートノミートレーニング研究会」が発足し(2017年3月より一般社団法人日本オートノミー協会へ移行)、この治療法を集中的に学ぶ養成プログラムが始動しました。グロッサルト=マティチェク博士による直接指導を柱とするこのプログラムの修了者(医師、カウンセラー等)の中から、一定の技能を修得した「オートノミートレーナー」(以下、トレーナー)が認定されています。